更新日:2025.03.14リハビリ脳卒中者の歩行獲得に向けたリハビリの基本:運動学習理論について理学療法士が解説

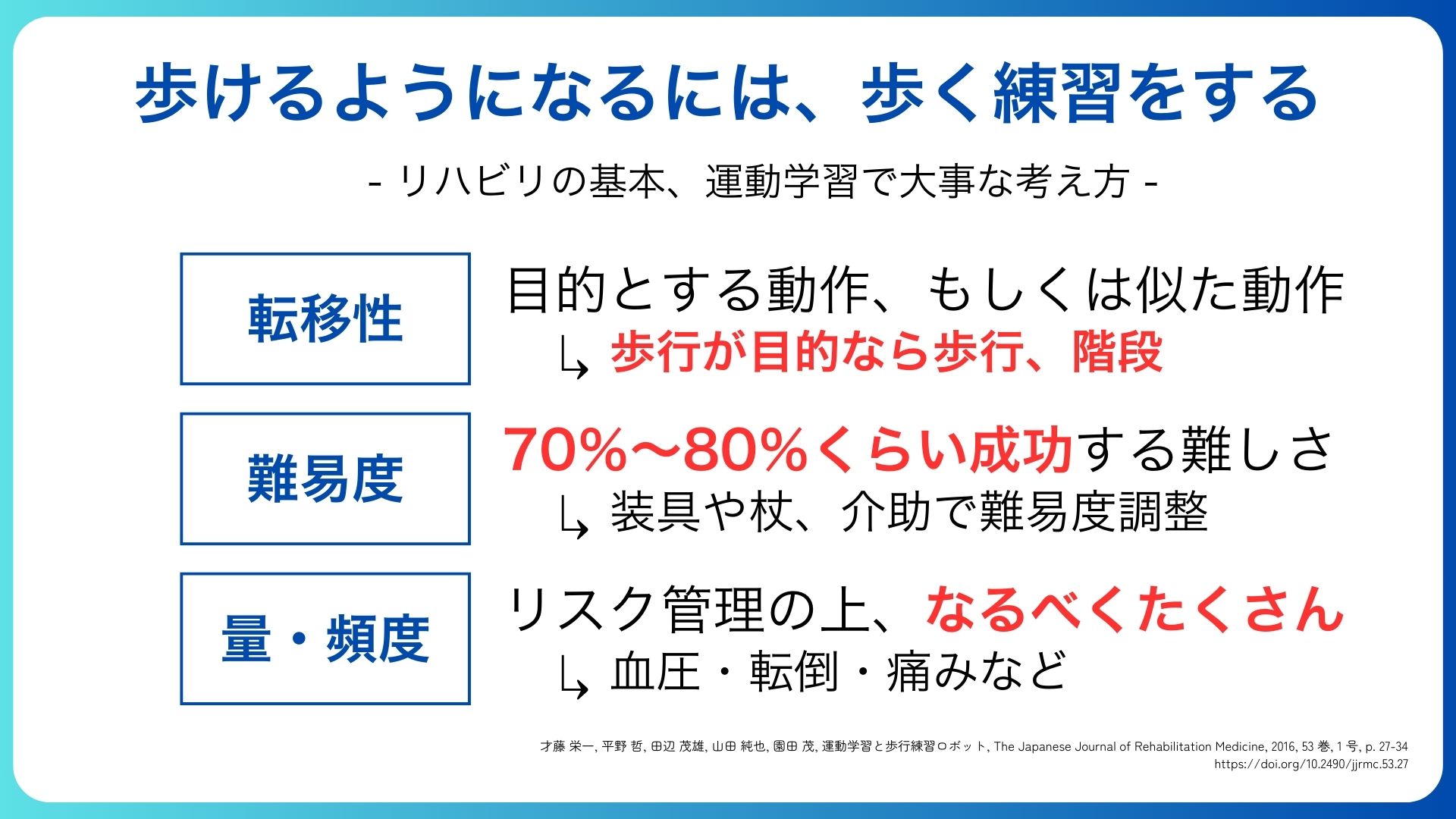

あたり前のようですが、脳卒中後の歩行再獲得に向けたリハビリでは、歩く練習を行うことが重要です。

本記事では、運動学習理論に基づいた歩行リハビリの基本について、転移性・難易度・量の3つの観点から解説します。

目次

運動学習理論とは?

運動学習理論は、「運動を習得し、効率的に行うための学習プロセス」を明らかにする理論です(才藤, 2016)。

脳卒中患者が歩行を再獲得するためには、運動学習理論を踏まえたリハビリテーションが効果的であり、転移性、難易度、運動量が特に重要だと考えられます。

転移性:実際の歩行につながる練習を行う

転移性とは?

転移性とは、リハビリで学んだ動作が、実際の場面でもできるかを指します。

脳卒中リハビリでは、獲得したい動作もしくはそれに類似した動作(=転移性のある動作)を行うことでが重要です (Schmidt & Lee, 2013)。

リハビリでの応用

- 歩行の再獲得には、実際に歩く練習やトレッドミル・階段など歩きと似た動作の練習を行う。

難易度:70~80%の成功率で練習する

最適な難易度とは?

運動学習においては成功率が70~80%程度の課題が最適とされており、簡単すぎても難しすぎても学習効率が低下します。

リハビリでの応用

- 手すりや杖、装具を活用し、適宜介助を行いながら適切な難易度に調整する

- 「今日は非麻痺側を前に出す」「今日は姿勢を意識する」など、小さな目標を設定する

- 成功と失敗を繰り返しながら、少しずつ難易度を上げる

運動量:継続は力なり

運動学習になぜ量が必要なのか?

脳が新しい動作を学習するには、反復練習が必要です。

短時間の練習でも継続すれば、神経回路が強化され、スキルの向上が見られます。

しかし、運動学習は「速い学習」「統合」「遅い学習」の3段階で進み、初期の向上はすぐに実感できる一方で、持続的な上達には時間がかかります (Karni et al., 1998)。

運動野の神経活動が変化し、特定の動作が効率的に処理されるようになることで、スムーズな動作が可能になります。

継続的な練習が、脳の可塑性を最大限に引き出す鍵となります (Kleim & Jones, 2008)。

リハビリでの応用

- トレッドミルや反復歩行トレーニングを活用する

- 「今日は何を成功とするか?」を決めて、目的を持った練習を行う

- 短時間でも毎日継続し、脳と身体の適応を促す

まとめ

脳卒中者の歩行再獲得に向けたリハビリでは運動学習理論として「転移性・難易度・量」を意識して練習を行うことでより効果的です。

特に「今日は姿勢を意識する」「非麻痺側をしっかり前に出す」といった明確な成功基準を決めることで学習効果を高め、長期的な視点で継続的に取り組むことで少しずつ成果が見えるかと思います。

今取り組まれているリハビリ、これからのリハビリの参考になれば幸いです。

関連記事

2025.04.14リハビリ

【2025年版】療法士は脳卒中の運動麻痺の検査「Brunnstrom stage」で何を見ているか 当事者・ご家族向けに解説

2025.04.07リハビリ

脳卒中の患者の運動と筋緊張の関係:システマティックレビューと臨床的な感覚から理学療法士が解説

2025.03.28リハビリ

その人らしさを起点としたゴール設定がリハビリでは重要?

2025.03.27リハビリ

療法士との信頼関係がリハビリの効果を高める理由 ~「人と人」として向き合うことが、からだの回復につながる~

2025.03.19リハビリ

反張膝の原因と改善へのヒント