更新日:2025.03.19リハビリ反張膝の原因と改善へのヒント

脳卒中後、多くの方が歩行に困難を感じます。その中でも「反張膝(Genu Recurvatum)」と呼ばれる状態は、歩行時に膝が過度に伸びてしまう現象です。この状態が続くと、関節に負担がかかり、歩行の安定性が低下します。

本記事では、反張膝の原因と改善のヒントについて、脳卒中患者の当事者やご家族にもわかりやすく解説します。

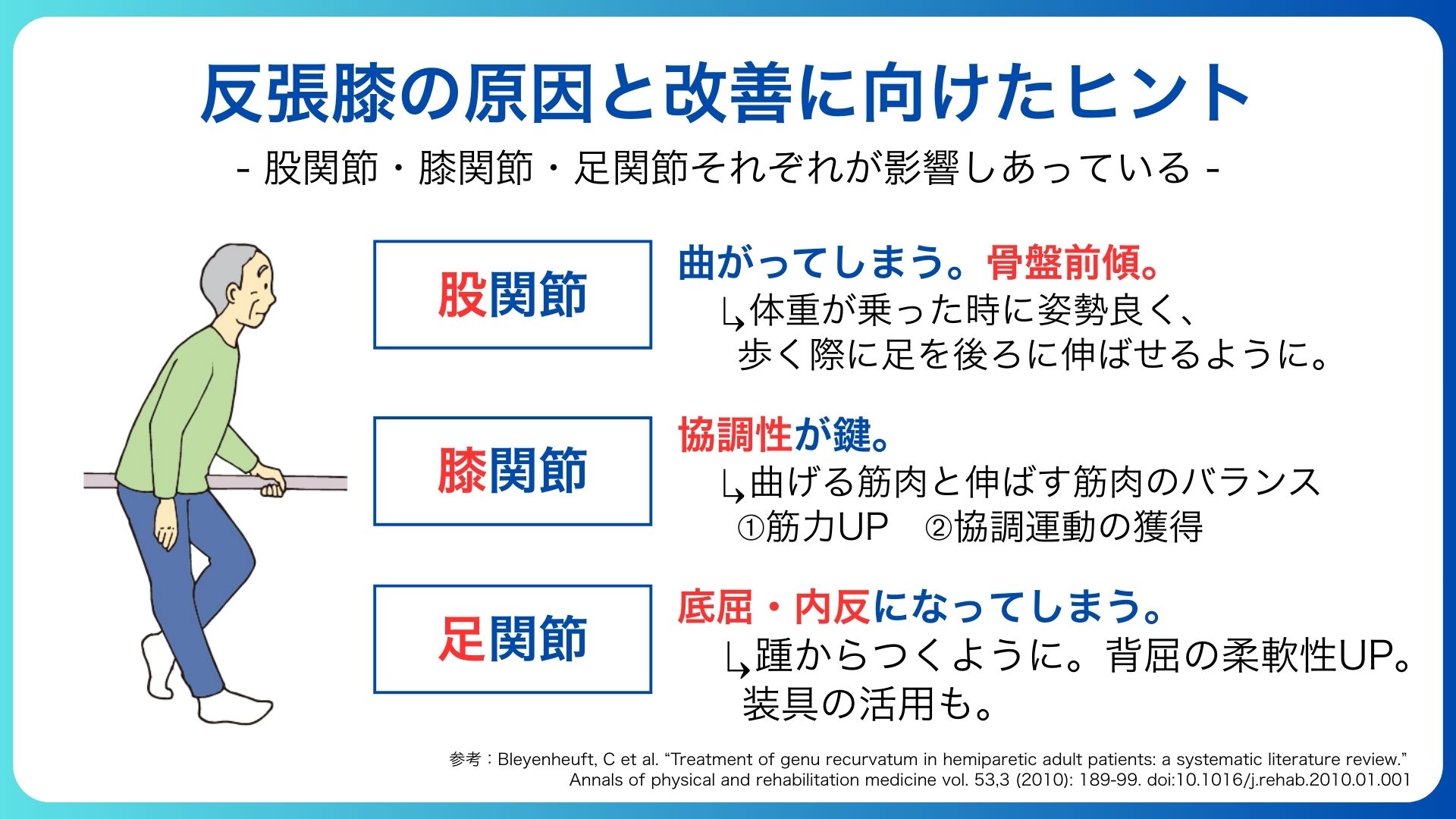

反張膝の原因とは?

反張膝が起こる原因は、一つではありません。歩行時に膝が過伸展する背景には、股関節、膝関節、足関節の動きが関係しています。

1. 股関節の伸展が制限されている

どういう状態?

-

股関節がしっかり伸びず、骨盤が前傾している。

-

体重を乗せるときに、股関節でしっかり支えることができない。

-

その結果、膝が過伸展することでバランスを取ろうとする。

研究による根拠

-

股関節の伸展角度が小さいと、膝の過伸展が起こりやすいことが報告されています。(Waller et al., 2021)

-

片麻痺患者では、骨盤の過剰な回旋や代償運動が生じやすくなります。(Mishra et al., 2023)

改善のヒント

-

股関節のストレッチ:太ももの前側(大腿四頭筋)を伸ばすストレッチを行う。

-

骨盤の安定化エクササイズ:骨盤を支える筋肉(中殿筋)を鍛えることで、歩行時の安定性を高める。

2. 膝の協調運動がうまくいかない(膝関節の協調性の問題)

どういう状態?

-

膝の前側(大腿四頭筋)と後ろ側(ハムストリングス)の筋肉がバランスよく働かない。

-

膝が適切に屈伸しないため、結果として過伸展してしまう。

-

立脚相(足が地面についている時間)において、膝を制御することができない。

研究による根拠

-

片麻痺患者の歩行では、膝の屈伸制御がうまく機能せず、反張膝が発生することが示されています。(Bleyenheuft et al., 2010)

-

健常者では歩行時に適切な膝屈曲が起こるが、反張膝のある患者ではこの屈曲が不十分です。(Waller et al., 2021)

改善のヒント

-

膝の屈伸運動を意識するトレーニング

-

椅子に座って膝をゆっくり曲げ伸ばしする。

-

弱くなりやすいハムストリングス(膝裏の筋肉)を鍛える。

-

3. 足関節の背屈が制限されている

どういう状態?

-

足首が底屈(つま先が下がる状態)してしまい、スムーズに前に出せない。

-

つま先が下がったまま接地するため、膝が過伸展しやすくなる。

-

足関節の動きが制限されると、歩行の安定性が低下し、バランスを崩しやすくなる。

研究による根拠

-

足関節の背屈が制限されると、膝が過伸展する傾向がある。(Bleyenheuft et al., 2010)

-

立脚期において、足関節の可動域が狭いほど、膝の過伸展が起こりやすい。(Mishra et al., 2023)

改善のヒント

-

足首のストレッチ・運動

-

ストレッチボードなど、ふくらはぎを伸ばすストレッチを行う。

-

川平法など、底屈・内反を防ぐためのリハビリテーションを取り入れる。

-

まとめ|関節ごとに状態と原因を確認しよう

脳卒中後の反張膝は、股関節・膝関節・足関節の動きが複雑に絡み合って発生するため、単純に「膝が伸びすぎている」と考えるのではなく、それぞれの関節の動きをチェックすることが重要です。

反張膝の主な要因

-

股関節の伸展制限 → 骨盤の前傾が強まり、膝過伸展が発生。

-

膝の協調運動障害 → 歩行時に膝の屈曲が適切にできない。

-

足関節の背屈制限 → つま先が下がることで膝の過伸展を助長。

改善のポイント

-

ストレッチと筋力トレーニングを組み合わせる。

-

歩行の動画を撮影し、関節の動きをチェックする。

-

リハビリの専門家と相談しながら、自分に合った改善策を取り入れる。

反張膝は個々の症状によって異なるため、一つずつ仮説を立てながら適切なリハビリを行うことが大切です。

この記事が日々のリハビリの参考になれば幸いです。

ご不明な点などございましたらコメントなどお待ちしております。

関連記事

2025.04.14リハビリ

【2025年版】療法士は脳卒中の運動麻痺の検査「Brunnstrom stage」で何を見ているか 当事者・ご家族向けに解説

2025.04.07リハビリ

脳卒中の患者の運動と筋緊張の関係:システマティックレビューと臨床的な感覚から理学療法士が解説

2025.03.28リハビリ

その人らしさを起点としたゴール設定がリハビリでは重要?

2025.03.27リハビリ

療法士との信頼関係がリハビリの効果を高める理由 ~「人と人」として向き合うことが、からだの回復につながる~

2025.03.18リハビリ

3週間の安静は40年の加齢と同じくらい体力を低下させる