更新日:2025.03.28リハビリその人らしさを起点としたゴール設定がリハビリでは重要?

患者と理学療法士の信頼関係を深めるにはゴール設定が大事です。

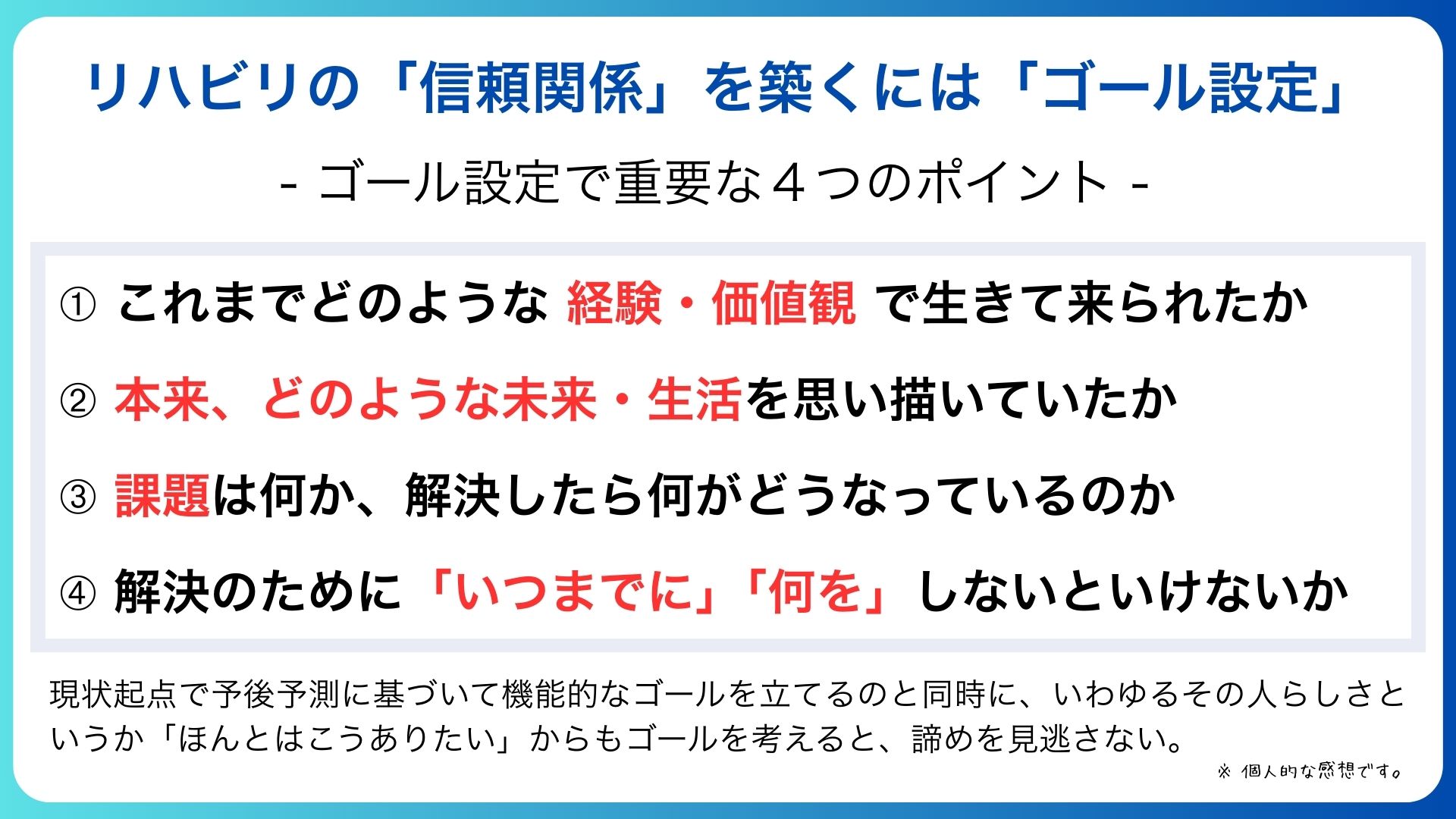

ゴール設定において、筆者が個人的に重要と考えるのは以下の4点です。

➀これまでどのような経験・価値観で生きて来られたか

➁本来、どのような未来・生活を思い描いていたか

➂課題は何か、どうすれば解決できるのか

➃そのためには「いつまでに」「何を」しないといけないか

現状起点で予後予測に基づいて機能的なゴールを立てるのと同時に、いわゆるその人らしさというか「ほんとはこうありたい」からもゴールを考えると、諦めを見逃さないでいいのではないかと思います。

言うは易く行うは難しですが、この4つについて療法士と患者さんで共感・共通認識を持てていると、

上辺だけでない、協力関係を築けるのかと思います。

本記事では、ゴール設定にまつわる研究を、

よくある予後予測などの現状起点、身体機能軸ではなく、

「その人らしさ起点」でみてみようと思います。

目次

関連研究と知見

以下の論文は、先ほど挙げた4つの観点(過去の経験・価値観、理想の未来、課題、具体的な行動)に関連しており、「その人らしさ」に寄り添った共感的なゴール設定の意義を裏付けるものです。

ゴール設定が信頼関係と患者の主体性を高める

iPadアプリ「ADOC(Aid for Decision-making in Occupational Choice)」を活用した研究では、患者が「自分らしい目標」を視覚的に選べることで、治療者との共感が生まれ、治療への主体的な参加が促された。ゴール設定は「患者の視点を変え」「理学療法士の視点も変える」ことに繋がり、共通認識を深めることができると報告されています (Strubbia et al., 2021)。

「理学療法士への信頼」が患者の積極性を高める

患者は、過去の経験や治療に対する信念(➀)をもとに、信頼できる理学療法士と出会うことで、自ら治療に積極的に関わる傾向が高まるとされています (Bernhardsson et al., 2017)。

目標は患者の価値観と一致している必要がある

目標設定はしばしば治療者主導で行われるが、患者が「本来の自分」や「やりたい生活」(➁➂)を語れるような支援が必要とされています。コミュニケーション上の困難や患者の語りの引き出し方が、目標設定の質を左右する (Mezzanotte, 2014)、(Schoeb, 2009)。

共通認識の構築と継続的な対話の重要性

目標設定は単発ではなく、「発見と再構築のプロセス」として継続されるべきであり、理学療法士のコミュニケーション技術が共感的な関係の礎になると報告されています (Brauner et al., 2024)。

まとめ

「その人らしさ」を起点とした共感的なゴール設定は、理学療法士と患者の信頼関係を深め、より主体的かつ意味のあるリハビリにつながると多くの研究が支持しています。

遠隔リハによるセカンドオピニオンも、こうした個人視点を重視したケアの質を高める手段となり得ます。

関連記事

2025.04.14リハビリ

【2025年版】療法士は脳卒中の運動麻痺の検査「Brunnstrom stage」で何を見ているか 当事者・ご家族向けに解説

2025.04.07リハビリ

脳卒中の患者の運動と筋緊張の関係:システマティックレビューと臨床的な感覚から理学療法士が解説

2025.03.27リハビリ

療法士との信頼関係がリハビリの効果を高める理由 ~「人と人」として向き合うことが、からだの回復につながる~

2025.03.19リハビリ

反張膝の原因と改善へのヒント

2025.03.18リハビリ

3週間の安静は40年の加齢と同じくらい体力を低下させる